Inhaltsübersicht

Objektinformationen

Adresse: Vorderdorfstrasse 40

Link: www.otelfingen.ch

Besitz: Im Besitz der Gemeinde, Informationen und Oeffnungszeiten auf der Gemeinde-Website

Adresse: Vorderdorfstrasse 40

Link: www.otelfingen.ch

Besitz: Im Besitz der Gemeinde, Informationen und Oeffnungszeiten auf der Gemeinde-Website

Druckversion

Druckversion öffnen

Quellen- und Literaturangaben

Quellen:

Gemeindearchiv Otelfingen

IVB2b Gemeindeprotokolle 1849-1871

IVB2c Gemeindeprotokolle 1895-1945

Prot.d. Gemeindeversammlung März 1946-Juli 1963

Prot.d. Gemeindeversammlung 1963-1970

Prot.d..Gemeinderates 1850-1868

Prot.d. Gemeinderates 1874-1895

Prot.d. Gemeinderates 1936-1942

Prot.d. Gemeinderates 1958- 1961

Prot.d. Gemeinderates 1961-1961

Prot.d..Gemeinderates 1961-1963

Prot.d. Gemeinderates 1973

Schachtel Liegenschaften Gemeindehaus L2.01.2: Umbau des Primarschulhauses - Sanierungsprojekt 1981/82 - Studien zur Platzsanierung

Weisungen an die Gemeindeversammlung: 13.12.1973, 1.6.1992, 9.12.2002, 23.6.2003

Primarschularchiv Otelfingen

Prot.d. Primarschulgemeinde 1859

Prot.d. Primarschulgemeinde 1874-1920

Abt. IIB.6.03 Liegenschaften

Abt.IIIB, Rechnung des Primarschulgutes 1833-1900

Staatsarchiv Zürich (StaZ)

U 30a (1-17) Jahresberichte der Bezirksschulpflegen (1931/32-1924/25)

U 38a/2 und 3, Primarschulen im Bezirk Regensberg 1803-1925

U51.1 Sekundarschulen im Bezirk Regensdorf, Otelfingen 1860-1917

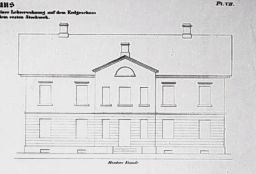

UU 11 d.1 Musterpläne im Kanton Zürich, entworfen nach Anleithung des hohen Erziehungsrathes 1836: PIVII Schulhaus mit einem Lehrerzimmer für 100-120 Kinder und einer Lehrerwohnung auf dem Erdgeschoss und gleicher Eintheilung auf dem ersten Stock

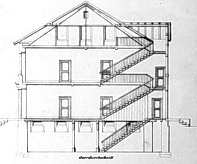

VVIII Längsschnitt, Seitenfassade, Querschnitt, Kellergeschoss.

UU 11 d.1a Staatsbeiträge an Schulhausbauten 1903-1938

UU 2. (1-75) Protokolle des Erziehungsrates (1850-1924)

Literatur:

Erziehungsrath des Kantons Zürich, Anleitung über die Erbauung von Schulhäusern, Zürich, Schulthess’sche Buchdruckerei Zürich, 1835

Hoegger, Peter, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bd. VII, der Bezirk Ba, den II, Bern 1995

Gubler, Hans Martin, Schulhausbauten vor 150 Jahren. Turicum, 1982, Nr. 3, 29-32

Güller, Alfred, Ortsgeschichte Otelfingen, Chronos Verlag, Zürich 1991

Hauser Andreas, Das öffentlche Bauwesen in Zürich. Erster Teil: Das kantonale Bauamt 1798-1895. Kleine Schriften zur Zürcher Denkmalpflege, Heft 4, Zürich und Egg 2000

Meier-Rüedi, Albert, Wieso Otelfingen eine eigene Sekundarschule erhielt. Aus der Geschichte der Regensdorfer Sekundarschule, Regan Zunftblatt, Landzunft Regan Regensdorf 1997/4, S. 16-19

Oberhänsli, This, Vom "Eselstall" zum Pavillonschulhaus. Volksschulhausbauten anhand ausgewählter Luzerner Beispiele zwischen 1850 und 1950. Beiträge zur Luzerner Stadtgeschichte, Band 10, 1996 Stadt Luzern

Schlatter Jacob: Der Otelfinger Schreiner Jacob Schlatter, Autobiografie, überarbeitet von Hans Günter. Heimatkundliche Vereinigung Furttal, Mitteilungsheft Nr. 31, 2002.

Wyss, Johannes, Die Wanderung nach Regensdorf oder Erinnerungen aus meiner Sekundarschulzeit von Johannes Oskar Wyss (1840-1918). Dielsdorf, Eigenverlag Pit Wyss, 1981, als Familienmanuskript gedruckt, Heft 4

Fotonachweis

Frontbild, Abb.6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19: Dr. Erika Feier Erni, Otelfingen - Abb. 20: Güller, Ortsgeschichte, S. 277 - Abb. 1,2,4,9: Hans Günter, Otelfingen - Abb. 3, 5, 15: Annemarie Schibli, Otelfingen - Abb. 21, 22: Staatsarchiv Zürich.

Quellen:

Gemeindearchiv Otelfingen

IVB2b Gemeindeprotokolle 1849-1871

IVB2c Gemeindeprotokolle 1895-1945

Prot.d. Gemeindeversammlung März 1946-Juli 1963

Prot.d. Gemeindeversammlung 1963-1970

Prot.d..Gemeinderates 1850-1868

Prot.d. Gemeinderates 1874-1895

Prot.d. Gemeinderates 1936-1942

Prot.d. Gemeinderates 1958- 1961

Prot.d. Gemeinderates 1961-1961

Prot.d..Gemeinderates 1961-1963

Prot.d. Gemeinderates 1973

Schachtel Liegenschaften Gemeindehaus L2.01.2: Umbau des Primarschulhauses - Sanierungsprojekt 1981/82 - Studien zur Platzsanierung

Weisungen an die Gemeindeversammlung: 13.12.1973, 1.6.1992, 9.12.2002, 23.6.2003

Primarschularchiv Otelfingen

Prot.d. Primarschulgemeinde 1859

Prot.d. Primarschulgemeinde 1874-1920

Abt. IIB.6.03 Liegenschaften

Abt.IIIB, Rechnung des Primarschulgutes 1833-1900

Staatsarchiv Zürich (StaZ)

U 30a (1-17) Jahresberichte der Bezirksschulpflegen (1931/32-1924/25)

U 38a/2 und 3, Primarschulen im Bezirk Regensberg 1803-1925

U51.1 Sekundarschulen im Bezirk Regensdorf, Otelfingen 1860-1917

UU 11 d.1 Musterpläne im Kanton Zürich, entworfen nach Anleithung des hohen Erziehungsrathes 1836: PIVII Schulhaus mit einem Lehrerzimmer für 100-120 Kinder und einer Lehrerwohnung auf dem Erdgeschoss und gleicher Eintheilung auf dem ersten Stock

VVIII Längsschnitt, Seitenfassade, Querschnitt, Kellergeschoss.

UU 11 d.1a Staatsbeiträge an Schulhausbauten 1903-1938

UU 2. (1-75) Protokolle des Erziehungsrates (1850-1924)

Literatur:

Erziehungsrath des Kantons Zürich, Anleitung über die Erbauung von Schulhäusern, Zürich, Schulthess’sche Buchdruckerei Zürich, 1835

Hoegger, Peter, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bd. VII, der Bezirk Ba, den II, Bern 1995

Gubler, Hans Martin, Schulhausbauten vor 150 Jahren. Turicum, 1982, Nr. 3, 29-32

Güller, Alfred, Ortsgeschichte Otelfingen, Chronos Verlag, Zürich 1991

Hauser Andreas, Das öffentlche Bauwesen in Zürich. Erster Teil: Das kantonale Bauamt 1798-1895. Kleine Schriften zur Zürcher Denkmalpflege, Heft 4, Zürich und Egg 2000

Meier-Rüedi, Albert, Wieso Otelfingen eine eigene Sekundarschule erhielt. Aus der Geschichte der Regensdorfer Sekundarschule, Regan Zunftblatt, Landzunft Regan Regensdorf 1997/4, S. 16-19

Oberhänsli, This, Vom "Eselstall" zum Pavillonschulhaus. Volksschulhausbauten anhand ausgewählter Luzerner Beispiele zwischen 1850 und 1950. Beiträge zur Luzerner Stadtgeschichte, Band 10, 1996 Stadt Luzern

Schlatter Jacob: Der Otelfinger Schreiner Jacob Schlatter, Autobiografie, überarbeitet von Hans Günter. Heimatkundliche Vereinigung Furttal, Mitteilungsheft Nr. 31, 2002.

Wyss, Johannes, Die Wanderung nach Regensdorf oder Erinnerungen aus meiner Sekundarschulzeit von Johannes Oskar Wyss (1840-1918). Dielsdorf, Eigenverlag Pit Wyss, 1981, als Familienmanuskript gedruckt, Heft 4

Fotonachweis

Frontbild, Abb.6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19: Dr. Erika Feier Erni, Otelfingen - Abb. 20: Güller, Ortsgeschichte, S. 277 - Abb. 1,2,4,9: Hans Günter, Otelfingen - Abb. 3, 5, 15: Annemarie Schibli, Otelfingen - Abb. 21, 22: Staatsarchiv Zürich.

4. Zur Architektur des Schulhauses von 1877

19. Frontalansicht, 2001

Die Geschosse sind klar voneinander abgesetzt durch kräftige Sandsteingesimse. Ihre Hierarchie ist durch abnehmende Fenstergrössen festgelegt; die Fenster selbst sind umrahmt von Sandsteingewänden und Fensterbänken, die im Obergeschoss mit Konsolen und gerader Verdachung verziert sind. Das Hochparterre über der grauen Sockelzone ist in Anlehnung an die für den Baustil typische Rustikaquaderung mit Rillenputz versehen und die Seitenkanten mit Eckquadern. Die gleichen Gestaltungselemente bestimmen die Seitenfassaden, während die Ostseite kaum gegliedert ist; es schein fast, dass man auf der als unwichtig empfundenen Hinterseite Kosten sparen wollte. Dies könnte auch erklären, wieso der Abortanbau ursprünglich im althergebrachten Fachwerk ausgeführt wurde und damit so gar nicht zum übrigen Bau passte.

20. Primarschulzimmer mit Eisenstützen, 1933

Die Formensprache ist ganz die des Klassizismus. Dass sie an einem Bau in einem Dorf mit damals vorwiegend bäuerlichen Fachwerkbauten zum Zuge kommt, mag auf den ersten Blick erstaunen, hängt aber eng mit der raschen Entwicklung des zürcherischen Schulwesens zusammen.

Das neue Schulgesetz von 1832, mit dem die Volksschule als wichtige staatliche Aufgabe definiert wurde, führte mittelfristig zu einer intensiven Schulbautätigkeit. Bereits 1835 erliess der Kanton eine "Anleitung über die Erbauung von Schulhäusern" mit den Anforderungen bezüglich Raum, Licht und Hygiene.

Ein Jahr später wurde diese Anleitung ergänzt durch ein illustratives Tafelwerk mit 12 grossformatigen Musterplänen von Schulhäusern verschiedener Grössen und Typen.

Ein Jahr später wurde diese Anleitung ergänzt durch ein illustratives Tafelwerk mit 12 grossformatigen Musterplänen von Schulhäusern verschiedener Grössen und Typen. Diese Musterpläne zeigen nicht nur die verschiedenen Aussenansichten , sondern geben nebst Aufrissen auch die Grundrisse mit durchdachter Raumabfolge, klar durchgeformten Fassaden und Baudetails vor.

Diese Musterpläne zeigen nicht nur die verschiedenen Aussenansichten , sondern geben nebst Aufrissen auch die Grundrisse mit durchdachter Raumabfolge, klar durchgeformten Fassaden und Baudetails vor.Für die vielen Gemeinden, die sich mit der Aufgabe konfrontiert sahen, ein neues, den staatlichen Vorgaben entsprechendes Schulhaus zu bauen, waren diese Pläne ungeheuer hilfreich. Indem darin die Organisation der verschiedenen Raumteile mit unterschiedlicher Funktion professionell gelöst und auch die architektonische Gestaltung überzeugend vorgegeben wurde, erhielten die örtlichen Baumeister ein wertvolles Hilfsmittel zur Meisterung der neuen Bauaufgabe.

Die Zürcher Musterpläne wurden geschaffen vom Architekten Heinrich Bräm (1792-1869) aus Bachsertal, der von Friedrich Weinbrenner (1766-1826) in Karlsruhe, einem bekannten Klassizisten, ausgebildet worden war; in der Schweiz gab es damals noch keine eigene Architektenschule. Insbesondere bei den Plänen für mittlere und grössere Schulhäuser orientierte sich Bräm an der Formensprache der letztlich auf die Renaissance zurückgehenden Palastarchitektur, die ihm von seinem Lehrer Weinbrenner her als Stil für repräsentative Bauten vertraut war.

21. Musterplan Hinterfassade

Die Vorlage Bräms wurde vergleichsweise wenig abgewandelt. Am signifikantesten ist die Übertragung der Gestaltung der Hinterfassade auf die Frontseite. Dies ermöglichte die formal geschickte Lösung, die für den Einbau des Arbeitsschulzimmers notwendige Anhebung des Daches harmonisch mit dem Dreieckgiebel zu verbinden. Was die Innenraumaufteilung betrifft, wurden in Otelfingen lediglich beide Schulzimmer ins Hochparterre und beide Lehrerwohnungen, deren Grundriss mit Bräms Vorgabe praktisch deckungsgleich sind, ins Obergeschoss. verlegt.

Wer den Musterplan den Otelfinger Bedürfnissen angepasst hat, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit ausmachen. Aus der Planungsgeschichte des Schulhauses geht aber klar hervor, dass der Zürcher Staatsbaumeister Heinrich Rudolf Roth (1831-1905), zumindest in beratender Funktion mitgewirkt hatte.

Nachweislich hat Roth auch andere Schulhäuser nach demselben Musterplan gebaut, so z.B. das Schulhaus in Zürich-Wiedikon, das in Otelfingen erwiesenermassen für den Turnkeller Pate stand.

Nachweislich hat Roth auch andere Schulhäuser nach demselben Musterplan gebaut, so z.B. das Schulhaus in Zürich-Wiedikon, das in Otelfingen erwiesenermassen für den Turnkeller Pate stand.

22. Musterplan Querschnitt

Das Schulhaus Otelfingen ist in verschiedenster Hinsicht durchaus bemerkenswert. Mit dem zur Anwendung gekommenen repräsentativen Bautypus von gekonnt harmonischem und klaren Aufbau ist es ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Schulbau damals definitiv zu einer neuen Aufgabe der Architektur durchmauserte.

Das Schulhaus Otelfingen ist in verschiedenster Hinsicht durchaus bemerkenswert. Mit dem zur Anwendung gekommenen repräsentativen Bautypus von gekonnt harmonischem und klaren Aufbau ist es ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Schulbau damals definitiv zu einer neuen Aufgabe der Architektur durchmauserte.Trotz Umbauten und Neunutzung ist zudem - interessant für die Schulgeschichte - auch die innere Organisation des Hauses noch gut erkennbar.

Das äussere Erscheinungsbild des Schulhauses ist fast völlig unverändert erhalten geblieben. Dank seinem vornehm und repräsentativ wirkenden Stil, seiner erhöhten und zurückgesetzten Lage und seinem bis heute freien Umgebungsraum vermag das Gebäude dem Anspruch seiner Erbauer als "Zierde und Krone des Dorfes" noch immer gerecht zu werden. Es bleibt zu hoffen, dass die aktuellen Erweiterungspläne der Gemeinde gebührende Rücksicht darauf nehmen.

Erika Feier Erni

© Alle Urheberrechte dieser elektronischen Publikation sind bei Dr. Erika Feier-Erni, Otelfingen. Für alle elektronisch publizierten Texte gelten dieselben Regeln wie für eine gedruckte Veröffentlichung.