Inhaltsübersicht

Objektinformationen

Adresse: Hinterdorfstrasse

Besitz: Im Besitz der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

Adresse: Hinterdorfstrasse

Besitz: Im Besitz der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

Druckversion

Druckversion öffnen

Quellen- und Literaturangaben

1. Quellen

Zürich, Staatsarchiv (StAZ)

A366.1 Kloster Wettingen

BIV Missiven

BVIII 4, Instruktionen

EI30 Fasc. 90 Pfrundakten

FIIa363 Herrschaftsurbar

FIII27 Rechnungen Regensberg

Promptuar d. Ratsmanuale Kat. 482

R222a,b, Pfrundsachen Spezielles

Otelfingen, Gemeindearchiv(GdAO)

IVB2a Gemeindeprot/Kirchgdeprot. 1828-1849/50.

Otelfingen, Kirchgemeindearchiv (KgAO)

Abt. IIB 4.08.0 Fotos

Abt. IIB, 5.03 Kirche 1832-1913

Abt. IIB, 5.06.7 Orgel

IVB 1.1,Prot. 1823-1850

IVB 1.2,Prot. 1850-1918

IVB 1.3, Prot. 1919-1931.

IVB 1.5, Prot. 1950-1964

IVB 1.7, Prot. 1966-1972

IVB 2.1, Prot. d. Kirchgemeindevers. 1851-1931, 1935-1966.

Otelfingen, Pfarrarchiv (PfrAO)

I, 11 Historische Notizen

2. Literatur

Bugmann, Alfons, Zürich und die Abtei Wettingen zur Zeit der Reformation und Gegenreformation (1519-1656). Ein Beitrag zur Geschichte des Klosters Wettingen, Diss. Zürich 1949.

Egli, Emil, Aktensammlung zur Geschichte der Züricher Reformation 1519-1533, 2 Bde, Zürich 1879.

Güller, Alfred, Denkschrift an die Kirchen-und Glockenweihe Otelfingen 1957. Die alten Glocken der Kirchgemeinde Otelfingen. Denkschrift 1957.

Güller, Alfred, Ortsgeschichte Otelfingen, Zürich 1991.

Hoegger, Peter, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bd. VII, Der Bezirk Baden II, Basel 1995.

Jezler, Peter, Der spätgotische Kirchenbau in der Züricher Landschaft. Die Geschichte eines Baubooms am Ende des Mittelalters. Festschrift zum Jubiläum 500 Jahre Kirche Pfäffikon, Wetzikon 1988.

Kläui, Hans: Die renovierte Kirche Otelfingen. In: Zürcher Chronik, 2, 1970, 35f.

Meyer, André, Neugotik und Neuromanik in der Schweiz. Die Kirchenarchitektur des 19. Jahrhunderts. Zürich 1972.

Nüscheler, Arnold, Die Gotteshäuser der Schweiz. Historisch-antiquarische Forschungen. 3 Bde, Zürich 1864.

Urkundenbuch der Stadt-und Landschaft Zürich 1288-1296, Bd. 6. Zürich, 1888-1920.

Witschi, Peter, Ortsgeschichte Würenlos, Würenlos 1984.

Wüthrich, Lucas, Barocke Glasscheiben aus Kirchen des Bezirks Dielsdorf. In: Regan Zunftblatt, 1983, 10-19.

3. Abbildungen

Frontseite, Abb. 1-5,11,16,19,23,27,29: Dr. Erika Feier-Erni, Otelfingen Abb. Nr.6 , 10,15,17: Eidg. Archiv f. Denkmalpflege, BAK, Bern, - Abb.Nr.7: Dr. Béatrice Keller, Maladers - Abb. Nr.14,18,20-22,25,26,28: Kirchgemeindearchiv Otelfingen Abb. Nr.24: Matthis Schlatter, Otelfingen - Abb. Nr.13: COL-2905 Schweizerisches Landesmuseum, Zürich Abb. 8,9,12: Graphische Sammlung d. Zentralbibliothek, Zürich.

1. Quellen

Zürich, Staatsarchiv (StAZ)

A366.1 Kloster Wettingen

BIV Missiven

BVIII 4, Instruktionen

EI30 Fasc. 90 Pfrundakten

FIIa363 Herrschaftsurbar

FIII27 Rechnungen Regensberg

Promptuar d. Ratsmanuale Kat. 482

R222a,b, Pfrundsachen Spezielles

Otelfingen, Gemeindearchiv(GdAO)

IVB2a Gemeindeprot/Kirchgdeprot. 1828-1849/50.

Otelfingen, Kirchgemeindearchiv (KgAO)

Abt. IIB 4.08.0 Fotos

Abt. IIB, 5.03 Kirche 1832-1913

Abt. IIB, 5.06.7 Orgel

IVB 1.1,Prot. 1823-1850

IVB 1.2,Prot. 1850-1918

IVB 1.3, Prot. 1919-1931.

IVB 1.5, Prot. 1950-1964

IVB 1.7, Prot. 1966-1972

IVB 2.1, Prot. d. Kirchgemeindevers. 1851-1931, 1935-1966.

Otelfingen, Pfarrarchiv (PfrAO)

I, 11 Historische Notizen

2. Literatur

Bugmann, Alfons, Zürich und die Abtei Wettingen zur Zeit der Reformation und Gegenreformation (1519-1656). Ein Beitrag zur Geschichte des Klosters Wettingen, Diss. Zürich 1949.

Egli, Emil, Aktensammlung zur Geschichte der Züricher Reformation 1519-1533, 2 Bde, Zürich 1879.

Güller, Alfred, Denkschrift an die Kirchen-und Glockenweihe Otelfingen 1957. Die alten Glocken der Kirchgemeinde Otelfingen. Denkschrift 1957.

Güller, Alfred, Ortsgeschichte Otelfingen, Zürich 1991.

Hoegger, Peter, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bd. VII, Der Bezirk Baden II, Basel 1995.

Jezler, Peter, Der spätgotische Kirchenbau in der Züricher Landschaft. Die Geschichte eines Baubooms am Ende des Mittelalters. Festschrift zum Jubiläum 500 Jahre Kirche Pfäffikon, Wetzikon 1988.

Kläui, Hans: Die renovierte Kirche Otelfingen. In: Zürcher Chronik, 2, 1970, 35f.

Meyer, André, Neugotik und Neuromanik in der Schweiz. Die Kirchenarchitektur des 19. Jahrhunderts. Zürich 1972.

Nüscheler, Arnold, Die Gotteshäuser der Schweiz. Historisch-antiquarische Forschungen. 3 Bde, Zürich 1864.

Urkundenbuch der Stadt-und Landschaft Zürich 1288-1296, Bd. 6. Zürich, 1888-1920.

Witschi, Peter, Ortsgeschichte Würenlos, Würenlos 1984.

Wüthrich, Lucas, Barocke Glasscheiben aus Kirchen des Bezirks Dielsdorf. In: Regan Zunftblatt, 1983, 10-19.

3. Abbildungen

Frontseite, Abb. 1-5,11,16,19,23,27,29: Dr. Erika Feier-Erni, Otelfingen Abb. Nr.6 , 10,15,17: Eidg. Archiv f. Denkmalpflege, BAK, Bern, - Abb.Nr.7: Dr. Béatrice Keller, Maladers - Abb. Nr.14,18,20-22,25,26,28: Kirchgemeindearchiv Otelfingen Abb. Nr.24: Matthis Schlatter, Otelfingen - Abb. Nr.13: COL-2905 Schweizerisches Landesmuseum, Zürich Abb. 8,9,12: Graphische Sammlung d. Zentralbibliothek, Zürich.

3. Die Bauerweiterungen von 1607 und 1667

Die Kirche Otelfingen erhielt durch die Erweiterungsbauten von 1607 und 1667 ihre heutigen Dimensionen und, zumindest was die Raumhülle betrifft, auch mehrheitlich ihr heutiges Aussehen. Insbesondere im Bereich der Südmauer mit der Chorschulter ist die Übernahme von aufgehenden Mauerteilen und Fenstern oder Fensterteilen aus den Vorgängerbauten wahrscheinlich, kann mit Sicherheit aber erst nach einer Analyse der Mauerteile bewiesen werden.Die Bauphase von 1607

8. Kirche von Süden, 1837, Zeichn. v. L. Schulthess

Vor einer Sanierung wollte man nach der Weigerung von 1555 eine allfällige Beitragspflicht des Kollators offenbar noch einmal überprüfen. Die zeitgenössische Quelle sagt wenig über die Art der Bauarbeiten aus: es ist ihr nicht zu entnehmen, ob sie nur Verbesserung oder einen Neubau betrafen. Da die Kosten wohl nun in der Hauptsache von Zürich zu tragen waren, trafen sich 1607 auf bürgermeisterliche Anordnung Rechnungsschreiber und Junker Hans Jacob von Schönau zweimal vonn wägenn des Kilchenn Bauws zu Otelfingen mit dem Bauwund Werch Meisterenn, einmal war der Bürgermeister selbst anwesend.

Vor einer Sanierung wollte man nach der Weigerung von 1555 eine allfällige Beitragspflicht des Kollators offenbar noch einmal überprüfen. Die zeitgenössische Quelle sagt wenig über die Art der Bauarbeiten aus: es ist ihr nicht zu entnehmen, ob sie nur Verbesserung oder einen Neubau betrafen. Da die Kosten wohl nun in der Hauptsache von Zürich zu tragen waren, trafen sich 1607 auf bürgermeisterliche Anordnung Rechnungsschreiber und Junker Hans Jacob von Schönau zweimal vonn wägenn des Kilchenn Bauws zu Otelfingen mit dem Bauwund Werch Meisterenn, einmal war der Bürgermeister selbst anwesend.

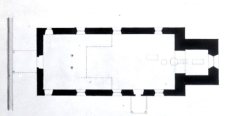

Aufgrund der Grabungsbefunde zu den Vorgängerbauten und den Nachrichten über die nachfolgende Bauphase von 1667 darf man vermuten, dass 1607 wiederum nicht ein kompletter Neubau erstellt, sondern hauptsächlich die nördliche Langhausmauer nach Norden versetzt wurde; die Südmauer blieb an Ort.

Das um etwa einen Drittel verbreiterte Kirchenschiff schloss bei den heutigen mittleren Langhausfenster und erhielt eine Empore.

Das um etwa einen Drittel verbreiterte Kirchenschiff schloss bei den heutigen mittleren Langhausfenster und erhielt eine Empore.

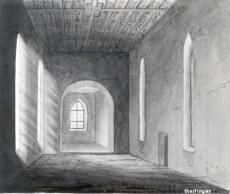

9. Inneres gegen Chor, 1837, Zeichn. v. L. Schulthess

Die Decke bestand aus ornamental bemalten Holzbrettern, die durch eine Längs- und eine Querleiste in vier Abschnitten zusammengefasst waren; das Datum 1607 war im Geviert um den Schnittpunkt der Leisten angebracht. Von den bemalten Brettern wurden anlässlich der Innenrenovation von 1946 mindestens drei Teile gefunden

Die Decke bestand aus ornamental bemalten Holzbrettern, die durch eine Längs- und eine Querleiste in vier Abschnitten zusammengefasst waren; das Datum 1607 war im Geviert um den Schnittpunkt der Leisten angebracht. Von den bemalten Brettern wurden anlässlich der Innenrenovation von 1946 mindestens drei Teile gefunden ; sie waren 1842/43 nach Entfernung der alten Holzdecke als Baumaterial für die damalige neue Empore benützt worden.

; sie waren 1842/43 nach Entfernung der alten Holzdecke als Baumaterial für die damalige neue Empore benützt worden.

Als neuer Bauteil entstand vermutlich 1607 der Turm, der nach Osten an die Stirnwand des Kirchenschiffs angebaut und zu diesem hin geöffnet wurde. Noch 1935 war auf der rechten Chorwandseite die Jahrzahl 1652 über einer mit einem Eisengitter verschlossenen und heute verschwundenen Maueröffnung sichtbar

. Der Turm kann somit keinesfalls später als 1652 entstanden sein; plausibel bleibt aber die Annahme, dass er gleichzeitig mit der Langhauserweiterung gebaut wurde. Aus der Saalkirche wurde damals also eine Chorturmkirche.

. Der Turm kann somit keinesfalls später als 1652 entstanden sein; plausibel bleibt aber die Annahme, dass er gleichzeitig mit der Langhauserweiterung gebaut wurde. Aus der Saalkirche wurde damals also eine Chorturmkirche.Wohl zum Abschluss der Bauarbeiten stiftete Christoffel Schlatter, der wohlhabende Müller auf der Mühle Otelfingen und gemäss Inschrift damals Kirchmeier, 1608 die grosse Glocke, die nebst dem Datum auch sein Wappen mit dem halben Mühlerad und der Taube darauf trägt.

Die Glocke ist seit 1957 in der Grünanlage südlich des Kirchturms aufgestellt.

Die Glocke ist seit 1957 in der Grünanlage südlich des Kirchturms aufgestellt.Die Bauphase von 1667

10. Fragment der bemalten Decke v. 1607

Wohl im Zusammenhang mit diesem Gesuch liess die Regierung von drei Fachleuten eine Stellungnahme zu diesem Bauvorhaben ausarbeiten. Dieses überaus interessante Dokument, datiert vom 23. Juni 1664, ist erhalten; es orientiert uns sowohl über den Grund der Erweiterung wie auch über zwei Projektvarianten.

Wohl im Zusammenhang mit diesem Gesuch liess die Regierung von drei Fachleuten eine Stellungnahme zu diesem Bauvorhaben ausarbeiten. Dieses überaus interessante Dokument, datiert vom 23. Juni 1664, ist erhalten; es orientiert uns sowohl über den Grund der Erweiterung wie auch über zwei Projektvarianten. Bezüglich die Notwendigkeit einer Bauerweiterung wurde festgehalten, dass die Platzverhältnisse in der Kirche Otelfingen allein schon für die Otelfinger und Boppelser beengend wären. Definitiv zu eng würde es jeden zweiten Sonntag, wenn die Evangelischen von Würenlos, Oetliken und Hüttiken gemäss altem Brauch dazustossen würden. Die Verfasser des Berichtes bezogen sich hier auf die seit der Reformation gültige Regelung, dass der Pfarrer von Otelfingen nur jeden zweiten Sonntag in der paritätischen Kirche in Würenlos vor der dortigen reformierten Bevölkerung zu predigen hatte; am andern Sonntag mussten sich die dortigen Evangelischen nach Otelfingen bemühen. Dass dabei einige dieser Evangelischen aus Würenlos die Platznot zum Anlass nahmen, den Kirchgang zu schwänzen, wurde ebenso erwähnt, wie die Tatsache, dass an Festtagen zusätzliche Evangelische, die im katholischen Baden zur Kur weilten, zum Gottesdienst nach Otelfingen als der nächstgelegenen reformierten Kirche kamen.

Bezüglich die Notwendigkeit einer Bauerweiterung wurde festgehalten, dass die Platzverhältnisse in der Kirche Otelfingen allein schon für die Otelfinger und Boppelser beengend wären. Definitiv zu eng würde es jeden zweiten Sonntag, wenn die Evangelischen von Würenlos, Oetliken und Hüttiken gemäss altem Brauch dazustossen würden. Die Verfasser des Berichtes bezogen sich hier auf die seit der Reformation gültige Regelung, dass der Pfarrer von Otelfingen nur jeden zweiten Sonntag in der paritätischen Kirche in Würenlos vor der dortigen reformierten Bevölkerung zu predigen hatte; am andern Sonntag mussten sich die dortigen Evangelischen nach Otelfingen bemühen. Dass dabei einige dieser Evangelischen aus Würenlos die Platznot zum Anlass nahmen, den Kirchgang zu schwänzen, wurde ebenso erwähnt, wie die Tatsache, dass an Festtagen zusätzliche Evangelische, die im katholischen Baden zur Kur weilten, zum Gottesdienst nach Otelfingen als der nächstgelegenen reformierten Kirche kamen.Um mehr Sitz und Platz zu machen, legten die drei Experten zwei Varianten vor: Variante 1 sah vor, auf der einen Längsseite der Kirche von der bestehenden Empore bis zur Chorwand eine zweite Empore einzubauen. Wegen der vergleichsweise niedrigen Kirche wäre allerdings eine Anhebung der Kirchendecke und des Dachstuhls um 2 oder 3 Schuh, also ca 60-90cm erforderlich, ebenso eine gleiche Erhöhung der Fenster, weil der Raum sonst zu dunkel und düppig würde. Diese Variante brächte 60-70 zusätzliche Plätze.

Da die bestehende Kirche recht breit, aber ziemlich kurz war, schlugen die drei Experten als zweite Variante vor, sie mit guter Manier um 18 Schuh, d.h. ca. 5.4m zu verlängern. Dafür würde der Abbruch der Giebelmauer mit dem grossen Kirchenportal und der Tür zur Empore nötig, die Verlängerung der bestehenden Seitenwände durch Aufführung zweier neuer Mauerstücke inklusive je einem Fenster und einer entsprechenden Verlängerung des Dachstuhls. Die Experten empfahlen die Verlängerung als beste Lösung, sofern man die notwendigen Mittel dazu bewillige, denn diese Variante wäre deutlich kostspieliger als die erste.

11. Glocke von 1608, Detail

; für Otelfingen scheinen sich bereits Stifter für 150 Gulden verpflichtet haben, wie üblich gehörten sie zur Obrigkeit und ihre Amtsvertreter, die traditionsgemäss die Pflicht zu einer Fensterstiftung hatten.

; für Otelfingen scheinen sich bereits Stifter für 150 Gulden verpflichtet haben, wie üblich gehörten sie zur Obrigkeit und ihre Amtsvertreter, die traditionsgemäss die Pflicht zu einer Fensterstiftung hatten. Die drei Experten waren der Meinung, mit 500 Gulden disen Bauw wol ussfertigen zu können und sie erinnerten die hohe Obrigkeit in Zürich an die ansehnlichen Steuern aus der Grafschaft Baden, selbst wenn sie bei den Prelaten zu Wetingen diessfahls nüd mehr fordern könnind, als weliche von diesen Brüdern sich ussgekaufft haben. Sie bezogen sich darauf, dass Zürich mit Wettingen erst vor kurzem vertraglich vereinbart hatte, dass Wettingen 2500 Gulden an den Bau des Pfarrhauses zahlen müsse und dann zu ewigen Zyten von Aufwendungen für die Kirche oder das Pfarrhaus befreit wäre.

Am 6. März 1667 erhielt die Gemeinde einen Baubeitrag von 100Gulden aus dem Obmannamt und 4000 Ziegel aus dem Bauamt zugesprochen

, ebenso 1667 und 1668 je 230 Gulden von der Vogtei Regensberg.

, ebenso 1667 und 1668 je 230 Gulden von der Vogtei Regensberg. .

.1607 und 1667 hat die Kirche von Otelfingen im wesentlichen ihre heutige Gestalt erhalten. Da im 18. Jahrhundert keine bedeutenden Baueingriffe erfolgten, kann man davon ausgehen, dass Grundriss, Aussenansicht und Innenansicht, die Ludwig Schultheiss 1837, kurz vor der ersten grossen Umgestaltung des Baus im Jahre 1842/43, aufzeichnete, eine gute Vorstellung von ihrem ursprünglichen Aussehen und ihrer Ausstattung vermitteln.

12. Grundriss 1837, Zeichn. v. L. Schulthess

Im Innern gehörte zum neuen Westanbau die von zwei Säulen gestützte Empore mit Seitenwangen. Langhaus wie Chor behielten aber die flache Holzdecke von 1607, die 1667 nach Westen wohl ähnlich ergänzt wurde.

Ausstattung

13. Wappenscheibe v. Pfr. Trüb, 1667

Die Kanzel war in der Mitte einer in halber Höhe über die ganze Breite des Chorbogens gezogene Kanzelbrüstung angebracht und von hinten über eine Treppe erreichbar; es handelte sich hier um einen sog. Kanzellettner. Die zentrale Position, architektonisch überhöht durch den Chorbogen darüber, betonte die Bedeutung des verkündeten Wortes in der reformierten Kirche.

Vor der Kanzel, die 1892/93 beim Einbau einer Chororgel abgebrochen wurde, stand ebenfalls zentral auf der Mittelachse der Taufstein; er wurde 1843 durch einen neuen ersetzt.

Vor der Kanzel, die 1892/93 beim Einbau einer Chororgel abgebrochen wurde, stand ebenfalls zentral auf der Mittelachse der Taufstein; er wurde 1843 durch einen neuen ersetzt.Die Otelfinger Kirche von 1607 und 1667 ist stilistisch mit den vielen spätgotischen Kirchenbauten verwandt, die mehrheitlich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Zürcher Landschaft entstanden sind.

Für einen Bau aus dem 17. Jahrhunderts ist das eine beträchtliche Stilverzögerung. Sollten aber zukünftige Bauanalysen die Vermutung bestätigen, dass die südliche Langhausmauer der Kapelle von 1515 mit den stilbildenden Spitzbogenfenstern oder Teilen davon sowohl bei den Bauerweiterungen von 1554/55 und 1607 beibehalten wurde, fände das eine einleuchtende Erklärung. Aus Gründen der Analogie hätten die Baumeister von 1607 und 1667 für die Fenster des nördlichen Langhauses, des Chors und des Langhausanbaus, sowie für das Portal die mittlerweile leicht veraltete Stilsprache verwenden müssen, die 1515 in Mode war; dies wurde wohl wegen der Kostenersparnis in Kauf genommen.

Für einen Bau aus dem 17. Jahrhunderts ist das eine beträchtliche Stilverzögerung. Sollten aber zukünftige Bauanalysen die Vermutung bestätigen, dass die südliche Langhausmauer der Kapelle von 1515 mit den stilbildenden Spitzbogenfenstern oder Teilen davon sowohl bei den Bauerweiterungen von 1554/55 und 1607 beibehalten wurde, fände das eine einleuchtende Erklärung. Aus Gründen der Analogie hätten die Baumeister von 1607 und 1667 für die Fenster des nördlichen Langhauses, des Chors und des Langhausanbaus, sowie für das Portal die mittlerweile leicht veraltete Stilsprache verwenden müssen, die 1515 in Mode war; dies wurde wohl wegen der Kostenersparnis in Kauf genommen.Lesen Sie den nächsten Teil:

© Alle Urheberrechte dieser elektronischen Publikation sind bei Dr. Erika Feier-Erni, Otelfingen. Für alle elektronisch publizierten Texte gelten dieselben Regeln wie für eine gedruckte Veröffentlichung.