Inhaltsübersicht

Druckversion

Druckversion öffnen

Quellen- und Literaturangaben

Quellen

Otelfingen, Archiv SMO Baupläne von Dieter Boller, Baden 1968/1969. Planaufnahmen TAD 1932.

Otelfingen, Gemeindearchiv Bauakten B2.02.2, Nr. 42. Prot.d.Gemeinderates 1958-1961. Inventar d. kantonalen Heimatschutzobjekte.

Zürich, Staatsarchiv (StaZ) BIX 91 2d Oeconomische Tabellen 1764. FII460 Urbar Kloster Wettingen 1798. Schachtel CV3 4cc Einzelurkunden Otelfingen. RRI 389 a-c, Brandassekuranz.

Literatur

Bachmann, Christian/Kitamura Kazuyuki, Wassermühlen der Schweiz, Basel, 1987.

Bellwald, Ueli, Winterthurer Kachelöfen. Von den Anfängen des Handwerks bis zum Niedergang im 18. Jahrhundert. Bern 1980.

Brunner, Ernst, Die Bauernhäuser im Kanton Luzern. Hg. Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde 1977.

Dubler, Anne-Marie, Müller und Mühlen im alten Staat Luzern, Luzern/München 1978.

Güller, Alfred, Ortsgeschichte Otelfingen. Zürich 1991.

Hermann Isabell, Die Bauernhäuser des Kantons Zürich Bd. 3, Zürcher Weinland, Unterland und Limmattal, Basel 1979.

Keller, Robert, Die wirtschaftliche Entwicklung des schweizerischen Mühlen Gewerbes aus ältester Zeit bis zirca 1830, Beiträge zur schweizerischen Wirtschaftskunde, Bern 1912.

Kocher Hans, Historische Wassermühlen des Kantons Zürich, Zürich 1990.

Ruoff, Ulrich, Fenstersäulen und Fensterpfeiler aus dem 16. Jahrhundert in Zürich, in: Zürcher Denkmalpflege, 3. Bericht 1962/63, S. 127-130.

Suppan Rudolf, Mühlen, Bäche, Wasserräder. Geschichte und Funktion der wasserbetriebenen Mühlen. Graz 1995.

Urkundenbuch der Stadt-und Landschaft Zürich 1288-1296, Bd 6.

Wüthrich, Lucas, Die Untere Mühle von Otelfingen, 1999.

Fotos

Frontseite, 5-7,9,11,13,20-33, 37,39,40,41: Dr. E. Feier-Erni, Otelfingen. – 15,16,34: Gemeindearchiv Otelfingen – 1,3,8,10,12,14,17-19, 35,36: Stiftung Mühle, Otelfingen – 38: www.bekemuehle.de. - 2: Kant. Denkmalpflege, Zürich. – 4: Zentralbibliothek, Zürich

Quellen

Otelfingen, Archiv SMO Baupläne von Dieter Boller, Baden 1968/1969. Planaufnahmen TAD 1932.

Otelfingen, Gemeindearchiv Bauakten B2.02.2, Nr. 42. Prot.d.Gemeinderates 1958-1961. Inventar d. kantonalen Heimatschutzobjekte.

Zürich, Staatsarchiv (StaZ) BIX 91 2d Oeconomische Tabellen 1764. FII460 Urbar Kloster Wettingen 1798. Schachtel CV3 4cc Einzelurkunden Otelfingen. RRI 389 a-c, Brandassekuranz.

Literatur

Bachmann, Christian/Kitamura Kazuyuki, Wassermühlen der Schweiz, Basel, 1987.

Bellwald, Ueli, Winterthurer Kachelöfen. Von den Anfängen des Handwerks bis zum Niedergang im 18. Jahrhundert. Bern 1980.

Brunner, Ernst, Die Bauernhäuser im Kanton Luzern. Hg. Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde 1977.

Dubler, Anne-Marie, Müller und Mühlen im alten Staat Luzern, Luzern/München 1978.

Güller, Alfred, Ortsgeschichte Otelfingen. Zürich 1991.

Hermann Isabell, Die Bauernhäuser des Kantons Zürich Bd. 3, Zürcher Weinland, Unterland und Limmattal, Basel 1979.

Keller, Robert, Die wirtschaftliche Entwicklung des schweizerischen Mühlen Gewerbes aus ältester Zeit bis zirca 1830, Beiträge zur schweizerischen Wirtschaftskunde, Bern 1912.

Kocher Hans, Historische Wassermühlen des Kantons Zürich, Zürich 1990.

Ruoff, Ulrich, Fenstersäulen und Fensterpfeiler aus dem 16. Jahrhundert in Zürich, in: Zürcher Denkmalpflege, 3. Bericht 1962/63, S. 127-130.

Suppan Rudolf, Mühlen, Bäche, Wasserräder. Geschichte und Funktion der wasserbetriebenen Mühlen. Graz 1995.

Urkundenbuch der Stadt-und Landschaft Zürich 1288-1296, Bd 6.

Wüthrich, Lucas, Die Untere Mühle von Otelfingen, 1999.

Fotos

Frontseite, 5-7,9,11,13,20-33, 37,39,40,41: Dr. E. Feier-Erni, Otelfingen. – 15,16,34: Gemeindearchiv Otelfingen – 1,3,8,10,12,14,17-19, 35,36: Stiftung Mühle, Otelfingen – 38: www.bekemuehle.de. - 2: Kant. Denkmalpflege, Zürich. – 4: Zentralbibliothek, Zürich

5. Zur Architektur und Ausstattung des Mühlegebäudes

ÄusseresNach der sorgfältigen Restaurierung 1968/69 zeigt sich die Mühle Otelfingen wieder in weitgehend originalem Zustand; mit Ausnahme des 1810 angefügten Waschhauses an der Südwestseite dürfte sie nach ihrer Erbauung 1598 nicht wesentlich anders ausgesehen haben.

21. Mühle von Südwesten, 2004

Die Otelfinger Mühle präsentiert sich also weitgehend in der Art eines Landschlosses, zu dessen repräsentativer Gesamtwirkung der reizvolle Hof wesentlich beiträgt. Er wird gebildet auf der einen Seite durch die hochaufragende Westfassade mit dem Treppengiebel und der dazu kontrastierenden Fachwerkmauer des angrenzenden Waschhäuschen von 1810, auf der anderen Seite durch die Ostwand des ehemaligen Schweinestalls von 1880 mit seiner Holzverkleidung auf Wohngeschossebene. Den hinteren Abschluss bildet die breite Südfront des Oekonomiegebäudes von 1703 mit seinem tief heruntergezogenen, fensterlosen Dach und dem grossen Scheunentor mit Rautenmuster, verklammert mit der Mühle durch den gedeckten Verbindungsgang.

Die ganze historische Baugruppe gehört zu den bedeutenden Kulturdenkmälern des Kantons Zürich. Es ist eine glückliche Fügung, dass südlich und westlich die grossen Nachbarhöfe aus dem 17. und 18. Jahrhundert samt dem mächtigen Bau des Restaurants "Brauerei" aus dem beginnenden 19. Jahrhundert ebenfalls erhalten geblieben sind. Zusammen mit der Mühle bilden sie ein natürliches Dorfzentrum von einmaliger Geschlossenheit und Schönheit.

Innenausstattung

Die Wohnräume

Stube

Offensichtlich wurde der Gestaltung der Stube als zentralem Wohnraum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Hang zur Repräsentanz, der sich am Äusseren so deutlich manifestiert, wird auch hier erkennbar. Das zeigen zum einen ihre ahnsehnlichen Ausmasse, zum andern zahlreiche feingearbeitete Details.

22. Kapitell der Fenstersäule von 1598

Auch aus anderem Grund ist das Kapitell bemerkenswert. Zwischen seiner Deckplatte und dem Abschlusstäfer ist ein abgetrepptes Versatzstück mit Zahnschnittfries eingefügt, das mit dem Kapitell eine optische Einheit bildet. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es aus Holz geschnitzt und sandsteingrau wie die Säule darunter gefasst ist. Dieses hölzerne Versatzstück lässt sich dadurch erklären, dass die Täferung nicht zur originalen Ausstattung des Raumes gehört. Vielmehr ist zu vermuten, dass die Fenstersäule ursprünglich zwei Stichbogen stützte, wie das bei Zürcher Häusern des 16. Jahrhunderts recht häufig vorkommt.

Bei der Modernisierung der Stube mittels durchgehender Verkleidung der Wände mit Täferwerk waren die Bogen zweifellos störend; sie dürften durch ein horizontales Gebälk ersetzt und dann mit dem Abschlusstäfer verkleidet worden sein. Da dieses höher lag, musste das Kapitell entsprechend verlängert werden, da man offenbar auf die alte Fenstersäule nicht verzichten wollte.

Bei der Modernisierung der Stube mittels durchgehender Verkleidung der Wände mit Täferwerk waren die Bogen zweifellos störend; sie dürften durch ein horizontales Gebälk ersetzt und dann mit dem Abschlusstäfer verkleidet worden sein. Da dieses höher lag, musste das Kapitell entsprechend verlängert werden, da man offenbar auf die alte Fenstersäule nicht verzichten wollte.

23. Getäferte Stube, 2003

Ebenfalls in diesen Zeitraum gehört die von der Stube in die Küche führende Tür mit ihrem geflammten barocken Türband, das der Mode der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entspricht.

Ebenfalls in diesen Zeitraum gehört die von der Stube in die Küche führende Tür mit ihrem geflammten barocken Türband, das der Mode der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entspricht. Auf der Schmalseite der Stube, gegenüber der Eingangstür, sieht man ein rundes weisses Zifferblatt einer Uhr mit römischen Ziffern in einem flachen Glasgehäuse mit Holzrahmen und dem eingebrannten Datum "1797"; Uhrwerk und Pendel sind nicht sichtbar.

Auf der Schmalseite der Stube, gegenüber der Eingangstür, sieht man ein rundes weisses Zifferblatt einer Uhr mit römischen Ziffern in einem flachen Glasgehäuse mit Holzrahmen und dem eingebrannten Datum "1797"; Uhrwerk und Pendel sind nicht sichtbar.

In historischen Räumen, in denen gleichzeitig mit der Täferung auch einer jener typischen mehrtürigen Wandschränke mit Nischen für das Handwaschbecken eingebaut wurde, der auch in der Mühlestube in sehr schöner Ausformung vorhanden ist, findet sich die Wanduhr in der Regel direkt in die Einbaumöbelfront integriert.

Wenn in der Mühle die Uhr nicht wie üblich in diesem Möbel untergebracht wurde, so ist davon auszugehen, dass ursprünglich gar keine vorgesehen war.

Wenn in der Mühle die Uhr nicht wie üblich in diesem Möbel untergebracht wurde, so ist davon auszugehen, dass ursprünglich gar keine vorgesehen war.

24. Uhr von 1797, rückseitige Ansicht

Die ganze bemerkenswerte Konstruktion lässt vermuten, dass man für den Uhreneinbau weder den Einbauschrank in der Stube noch die Täferwand aufbrechen wollte und ihn deshalb auf die rückseitige Wand des Nebenzimmers verlegte; was lag da näher als die Idee, die Zeit auch hier ablesen zu können?

Die ganze bemerkenswerte Konstruktion lässt vermuten, dass man für den Uhreneinbau weder den Einbauschrank in der Stube noch die Täferwand aufbrechen wollte und ihn deshalb auf die rückseitige Wand des Nebenzimmers verlegte; was lag da näher als die Idee, die Zeit auch hier ablesen zu können?Die Stubentäferung mitsamt dem schön gearbeiteten Wandschrank und der Felderdecke dürfte somit im Laufe des 18. Jahrhundert, sicher vor dem Entstehungsjahr der Uhr 1797, erfolgt sein. Es ist durchaus denkbar, dass das Täfer zu den Bauarbeiten gehört, auf die das Datum 1755 auf dem Türsturz zum Mahlraum Bezug nimmt.

In der Fensterleibung neben der Uhr ist ein kleines abschliessbares Kästchen mit einem ausnehmend schönen Schloss eingelassen, wohl ebenfalls mit der Vertäferung angebracht; solche Kästchen gehörten damals häufig zur festen Einrichtung und dienten der Aufbewahrung von Schriftstücken und Wertsachen.

25. Kachelofen v. Hans Conrad Brunner, 1818

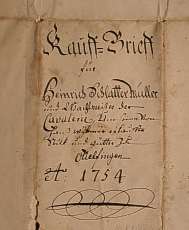

An die Vorbesitzer der Mühle erinnert der bei der Türe hängende Kaufbrief von 1754, mit dem der Kauf von Ländereien durch Heinrich Schlatter, Müller und Wachtmeister der Kavallerie, beurkundet wurde. Im dunklen Biedermeierrahmen hängt zudem noch immer am angestammten Platz bei der Uhr ein 1845 für Johannes Schlatter nach 12-jähriger Dienstzeit ausgestellter Entlassungsschein aus der Kavallerie, der gleichen Waffengattung in der bereits sein Vorfahr Heinrich Dienst tat.

26. "Müllers" Raum

Der an die Stube angrenzende gefangene Raum gibt eine Vorstellung davon, wie rustikal wohl auch die Stube ursprünglich einmal ausgesehen haben mag; die Innenwände sind aus Sichtriegelwerk, die Aussenwände aus dicken Mauern, in deren tiefe Fenstereinschnitte Sandsteinsitze eingelassen sind. Die Bretter der Decke sind auf massive Unterzugsbalken aufgelegt. Zwischen den beiden Ständern nächst des Fensters befindet sich das rückseitige Zifferblatt und der Pendelkasten der Stubenuhr. Sehr praktisch war wohl das kleine, in die Schmalseite mit Sicht auf den Mahlraum gebende Schiebefensterchen, von dem aus der Müller den Betrieb überwachen und seine Anordnungen hinunterrufen konnte.

Obergeschoss und Estrich

Ganz ähnlich wie "Müllers" Raum präsentieren sich die Räume im Obergeschoss, die aber für Besucher nicht zugänglich sind, weil sie vermietet sind. Aus dem gleichen Grund nicht zu besichtigen ist der gewaltige, dreistöckige Estrich, wo nordseitig am mittleren Längsbalken die Jahrzahl 1730 an eine Renovation oder einen Umbau erinnert. Der Zugang in diese oberen Räume wird versperrt durch eine erst 2002 eingebaute, aus einer Ostschweizer Zehntenhausscheune stammende barocke Doppeltür aus Nussbaum und Lärche von 1779.

27. Wohnraum im OG, 2003

Zum heute öffentlich zugänglichen Bereich gehört indes die geräumige, an die Stube anstossende alte Rauchküche mit hohem Tonnengewölbe und originalen Querstangen für die zum Räuchern aufgehängten Speckseiten und Würste, deren Duft noch heute leicht über der Küche hängt; ältere Otelfinger erinnern sich noch daran, dass auch Aussenstehende Fleischwaren zum Räuchern in die Mühleküche bringen konnten.

Der grosse Küchentisch gehört zu den wenigen Möbelstücken aus der ehemaligen Mühle.

Der grosse Küchentisch gehört zu den wenigen Möbelstücken aus der ehemaligen Mühle.

Die Arbeitsräume

Ehemaliges Waschhaus

Von der Küche wie vom Hof aus erreichbar ist das 1810 angebaute Waschhaus mit einem mächtigen Kaminhut über der Herdstelle, die ehemals fürs Aufkochen des Wassers wie als Futterherd benützt wurde; das Wasser floss über eine vom Mühlekanal über den Hof abgezweigte Zuleitung direkt in den Raum, der heute zum Cheminéeraum umgebaut ist.

Er ist aber für das Publikum nicht geöffnet. Auch die Kammer darüber, ein reizvolles Biedermeierzimmer mit meergrün gefasstem Einbauschank und einer bemerkenswerten Panoramasicht auf die Umgebung, ist nicht öffentlich.

Er ist aber für das Publikum nicht geöffnet. Auch die Kammer darüber, ein reizvolles Biedermeierzimmer mit meergrün gefasstem Einbauschank und einer bemerkenswerten Panoramasicht auf die Umgebung, ist nicht öffentlich.

28. Mahlraum, 2003

Hauptarbeitsraum war der grosse Mahlraum im Erdgeschoss, von aussen durch ein grosses Rundportal erreichbar, auf dessen Türbogen aus Sandstein nebst der Jahrzahl "1755" und dem Monogramm Heinrich Schlatters "HE SH" das Schlattersche Familienwappen eingemeisselt ist: ein halbes Mühlerad mit einer Taube darüber.

Der unter dem Raum mit dem Überwachungsfenster liegende niedrige Eingangsbereich öffnet sich in einen hohen, über zwei Stockwerke gehenden, längsrechteckigen Raum, dessen Decke aus dunklen fischgratartig angeordneten Holzbrettern durch einen einzigen massiven achteckigen Sandsteinpfeiler gestützt wird. Wie bei den meisten andern Räumen der Mühle sind auch hier die inneren Wände in Sichtriegelwerk, die Aussenmauern massiv gemauert; an den tiefen Fenstereinschnitten lässt sich die Dicke dieser Mauern ablesen. Der Mahlraum darf zu den bemerkenswerten historischen Innenräumen des Kantons Zürich gezählt werden.

Der unter dem Raum mit dem Überwachungsfenster liegende niedrige Eingangsbereich öffnet sich in einen hohen, über zwei Stockwerke gehenden, längsrechteckigen Raum, dessen Decke aus dunklen fischgratartig angeordneten Holzbrettern durch einen einzigen massiven achteckigen Sandsteinpfeiler gestützt wird. Wie bei den meisten andern Räumen der Mühle sind auch hier die inneren Wände in Sichtriegelwerk, die Aussenmauern massiv gemauert; an den tiefen Fenstereinschnitten lässt sich die Dicke dieser Mauern ablesen. Der Mahlraum darf zu den bemerkenswerten historischen Innenräumen des Kantons Zürich gezählt werden.

29. Mahlstuhldetail mit Lichtwerk, 2004

Unter dem Mahlstuhl befindet sich ein gewaltiges Stirnrad und weitere Elemente der alten Antriebsmechanik; am vordersten Stützbalken hat sich eine Gewindestange mit Kurbel erhalten, ein sog. Lichtwerk oder Aufhelfer, und an der Decke über dem Mahlstuhl ein Teil der Aufhängvorrichtung des Läutwerks. Der ehemals zum Wasserrad im Radhaus auf der Aussenseite führende Wellbaum ist wie dieses nicht mehr vorhanden. Dass auf der Aussenseite ein Radhaus angebaut war, erklärt aber, weshalb die Fenster im Bereich des Mahlstuhls so hoch angebracht waren.

Unter dem Mahlstuhl befindet sich ein gewaltiges Stirnrad und weitere Elemente der alten Antriebsmechanik; am vordersten Stützbalken hat sich eine Gewindestange mit Kurbel erhalten, ein sog. Lichtwerk oder Aufhelfer, und an der Decke über dem Mahlstuhl ein Teil der Aufhängvorrichtung des Läutwerks. Der ehemals zum Wasserrad im Radhaus auf der Aussenseite führende Wellbaum ist wie dieses nicht mehr vorhanden. Dass auf der Aussenseite ein Radhaus angebaut war, erklärt aber, weshalb die Fenster im Bereich des Mahlstuhls so hoch angebracht waren.

30. Gramatica,

Figurenkachel 17. Jh.

Figurenkachel 17. Jh.

Dargestellt ist eine von zwei Hermenpilastern eingefasste, schreitende Frauenfigur in wehendem Kleid, die einen grossen Schlüssel und ein Buch trägt. Sie ist im von Löwenköpfen flankierten Sockelfeld bezeichnet als "Gramatica". Im Bogenfeld über ihr tummeln sich drei Eroten, links und rechts je einer hoch zu Ross mit Köcher und Pfeiler, respektive einem Spiess, während der mittlere, mit einer Girlande bekränzt, wohl ein Spruchband hält.

Die Grammatik gehörte zu den Sieben Freien Künsten (artes liberales), dem Lehrstoff der Kloster-und Kathedralschulen des Mittelalters, die gegenüber den praktischen Künsten (artes mechanicae) höher eingestuft wurden. Die Grammatik (mit Literatur) war das erste der zum sog. Trivium gehörenden sprachlichen Fächer; auf sie folgte die Dialektik oder Logik und die Rhetorik (mit Recht und Ethik). Zum Quadrivium gehörten die mathematischen Fächer, nämlich Arithmetik, Geometrie mit Geographie und Naturgeschichte, Astronomie (mit Astrologie) und Musik. Nach Abschluss des Quadriviums war der Schüler ein Magister der Künste.

Die Sieben Freien Künste fanden personifiziert als Allegorien ihren festen Platz in den Bildprogrammen des Mittelalters; die Bildvorlagen wurden aber auch noch tradiert, als mit dem Aufkommen des Humanismus die alte Fächeraufteilung weitgehend aufgegeben worden war. Die Hafner stützten sich bei ihrer Motivwahl für ihre Kacheldekoration auf Vorlagenbücher. Die Motive stellten sie unbekümmert um die alten ikonologischen Zusammenhänge zusammen.

Dargestellt ist eine von zwei Hermenpilastern eingefasste, schreitende Frauenfigur in wehendem Kleid, die einen grossen Schlüssel und ein Buch trägt. Sie ist im von Löwenköpfen flankierten Sockelfeld bezeichnet als "Gramatica". Im Bogenfeld über ihr tummeln sich drei Eroten, links und rechts je einer hoch zu Ross mit Köcher und Pfeiler, respektive einem Spiess, während der mittlere, mit einer Girlande bekränzt, wohl ein Spruchband hält.

Die Grammatik gehörte zu den Sieben Freien Künsten (artes liberales), dem Lehrstoff der Kloster-und Kathedralschulen des Mittelalters, die gegenüber den praktischen Künsten (artes mechanicae) höher eingestuft wurden. Die Grammatik (mit Literatur) war das erste der zum sog. Trivium gehörenden sprachlichen Fächer; auf sie folgte die Dialektik oder Logik und die Rhetorik (mit Recht und Ethik). Zum Quadrivium gehörten die mathematischen Fächer, nämlich Arithmetik, Geometrie mit Geographie und Naturgeschichte, Astronomie (mit Astrologie) und Musik. Nach Abschluss des Quadriviums war der Schüler ein Magister der Künste.

Die Sieben Freien Künste fanden personifiziert als Allegorien ihren festen Platz in den Bildprogrammen des Mittelalters; die Bildvorlagen wurden aber auch noch tradiert, als mit dem Aufkommen des Humanismus die alte Fächeraufteilung weitgehend aufgegeben worden war. Die Hafner stützten sich bei ihrer Motivwahl für ihre Kacheldekoration auf Vorlagenbücher. Die Motive stellten sie unbekümmert um die alten ikonologischen Zusammenhänge zusammen.

Die der Allegorie der Grammatik zugeordneten Symbole variieren: auf der Otelfinger Kachel trägt sie Schlüssel und Buch wohl als Symbole für den Basiszugang zum Wissen

. Die Kachel dürfte vor der Mitte des 17. Jahrhunderts von einem Mitglied der Hafnerfamilie Pfau in Winterthur geschaffen worden sein.

. Die Kachel dürfte vor der Mitte des 17. Jahrhunderts von einem Mitglied der Hafnerfamilie Pfau in Winterthur geschaffen worden sein. Seit 1599 gehören bei diesen Ofenbauern die Sieben Freien Künste zum Motivbestand; die Grammatica trägt jeweils Schlüssel und Buch wie die auf der Kachel von Otelfingen.

Seit 1599 gehören bei diesen Ofenbauern die Sieben Freien Künste zum Motivbestand; die Grammatica trägt jeweils Schlüssel und Buch wie die auf der Kachel von Otelfingen.

Ebenfalls zum alten Mühlebestand gehört die Transe samt den Holzgerätschaften neben dem Durchgang in den benachbarten Kelleraum und die Teigmulde auf der gegenüberliegenden Wand.

Ehemaliger Kellerraum

Der Kellerraum mit originaler Bollensteinpflästerung neben dem Mahlraum, ursprünglich nur von aussen zugänglich, ist seit der Renovation durch eine Tür mit dem Mahlraum verbunden und wird als zweiter Eingang und Vorraum zu diesem benutzt.

31. Kaufbrief v. Heinrich Schlatter, 1754

Von der beweglichen, alten Mühle-Ausstattung sind nur noch sehr wenige Stücke vorhanden. Das zumeist antike Mobiliar, mit dem das Haus heute ausgestattet ist, wurde von Jürg Gilly und seiner Frau Jacqueline entsprechend dem Charakter der Räume, für die es bestimmt war, zusammengetragen. Die Möblierung passt sich der Mühle an und trägt dabei doch den Stempel der Gilly; zahlreiche Stücke haben direkten Bezug zur Biografie des Ehepaars.

In der Stube dominiert das bürgerliche Biedermeier mit mehrheitlich aus dieser Zeit stammenden Tischen, Stühlen und dem Fauteuil. Dem gleichen Stil zuzurechnen sind die zwei kleinen dunkeltonigen Porträts eines unbekannten Ehepaars, er mit Stehkragen und Porzellanpfeife, sie mit Spitzenhaube und Rose, gemalt wohl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem unbekannten Maler wohl aus dem Glarnerland.

32. Biedermeierporträt, 19. Jh

Dem altertümlichen Charakter des anschliessenden gefangenen Zimmer angepasst sind der lange Refektoriumstisch und das Küchenbuffet aus hellem Holz, das aus einem Schlösschen des 18. Jahrhunderts stammen soll. Der typische schellenbesetzte rote Pferdebehang für die Engadiner Schlitteda gehörte hingegen zum Familienbesitz der Gilly in Zuoz.

In der Rauchküche dominiert ein aus einem alten Wirtshaus im Kanton Luzern stammendes ehemaliges Einbaubuffet; gemäss seinem Vorbesitzer soll es aus der späten Renaissance stammen.

Die bewegliche Ausstattung des Mahlraums wird dominiert wird von zwei antiken, doppeltürigen Bauernschränken und zwei massiven schweren Truhen, deren eine aus der Provence stammt, die andere, eine Getreidetruhe aus Arvenholz, aus dem Zuozer Erbe von Jürg Gilly.

An der Wand gegenüber der Treppe zum Mahlstuhl hängt ein dunkeltoniges Frauenbildnis. Es ist das Pendant zum Porträt von Antoine Basuyaux in der Stube und stellt dessen Frau Pélagie Basuyaux, geborene Bouly, die Urgrossmutter von Frau Gilly dar. Auch dieses Bild ist unsigniert und undatiert und dürfte gemeinsam mit dem Pendant in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Nordfrankreich entstanden sein.

33. Feuereimer Hs. Schlatter, 1765

In der Ecke des Kellerraums neben dem alten massiven Tor erinnert eine Heliogravur von O. Gerlach mit dem Bildtitel "Mensur auf Degen" an das 50-jährige Jubiläum der schlagenden Zürcher Studentenverbindung "Utonia" 1923. Auf der Rückseite haben sich damals aktive Utonia-Studenten handschriftlich verewigt; zu ihnen gehörte auch Räto Gilly, Vater des letzten Mühle-Hausherrn. Neben der Heliogravur hängt sein Utonia-Säbel.

Lesen Sie den nächsten Teil:

© Alle Urheberrechte dieser elektronischen Publikation sind bei Dr. Erika Feier-Erni, Otelfingen. Für alle elektronisch publizierten Texte gelten dieselben Regeln wie für eine gedruckte Veröffentlichung.